|

中国题材摄影热

王寅

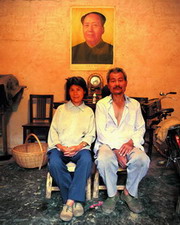

姜健的《主人》系列之一:一九九九年河南西峡县一村书记和老伴 顾铮 王寅/摄

中国摄影这十多年来已经积累到一定程度了,已经有值得国人与外人关注的深度和厚度。世界上应该关注的已经被关注过了,欧美已经被关注过了,日本已被关注过了,接下来西方一定会关注中国摄影。作为当代艺术的摄影现在只剩下中国这个处女地了。

———顾铮

去年年初,摄影批评家顾铮应邀在美国贝茨学院讲学,介绍中国当代摄影。该学院美术馆希望顾铮同时策划一个摄影展览,同课程的内容结合起来,也便于美国学生直观地了解中国最近20年所发生的社会变化。顾铮挑选了七位中国当代摄影家参展,他们是:陆元敏、张新民、周明、周海、姜健、罗永进、刘小地。顾铮表示,这个展览的主旨是呈现改革开放以来“从农村到城市”的城市化进程这个视角中的社会变化。2004年1月16日至3月28日,顾铮策展的《记录中国:当代摄影和社会变迁》在贝茨学院美术馆举行。

6月24日,该展览移师纽约中城的华美协进社(China Institute)展出。这是一个“1+1”的展览,在顾铮策展的展览之外还同时举办了美国社会学家西德尼·甘博的摄影作品。甘博上世纪初来到中国,拍摄了大量的旧中国的照片。新旧中国两个不同部分的影像的对比,凸现了中国在20世纪发生的巨大变化。整个展览的名字也变为《中国掠影:1917-2002浮生纪实》。

展览开幕后不久,7月2日的《纽约时报》发表了霍兰德·库特的专题评论,文中写道:“华美协进社的第二部分《记录中国:当代摄影和社会变迁》思考了席卷中国的毛泽东主义与西方现代主义的后果。由上海摄影家顾铮所组织的这个展览包括了七个摄影家,以一种独有的手法处理了这个庞大的主题。”

6月10日至7月31日,一个名为《历史图像》的摄影作品展在纽约下城展出。

6月21日至8月31日,《中国事物:梦幻与着迷》的艺术展在纽约中城举行。

与此同时,由巫鸿和克里斯多夫·费里普斯策划的《在现实和未来之间———中国新摄影与录像》6月起在纽约的国际摄影中心(ICP)展出。

四个中国题材的摄影展在夏天的纽约不期而遇,一时之间曼哈顿充溢着中国色彩。《纽约时报》的专题文章这样写道:“今年夏天在曼哈顿岛上,中国摄影很是热闹。”

《记录中国:当代摄影和社会变迁》也吸引了美国史密森学会的关注,史密森学会邀请该展览到华盛顿展览,从2005年开始的三年之内还将在四五个美术馆中作巡回展览。

中国摄影不仅在美国受到前所未有的关注,在欧洲也是如此。去年夏天,大型纪实摄影展《中国人本———纪实在当代》在北京中国美术馆展出期间,欧洲多家美术馆馆长前来观看,当场决定邀请这个展览去欧洲作巡回展出。

记者:今天的中国可关心的题材很多,为什么美国民众会对这个摄影展特别感兴趣?

顾铮:首先,美国是一个摄影国家,摄影作为一种社会纪实的视觉文献,包括纪实摄影这样的样式都是在美国确定并最终形成的,从雅柯布·里斯、刘易斯·海因开始,摄影就被作为社会改革的一种手段。美国人对摄影的特殊兴趣可能和美国的文化历史比较浅有关,学院派绘画、现代派绘画对大众来说都是很精英主义的东西,而在美国20世纪的文化中,摄影是最具有大众性的视觉样式,公众基础很深,用摄影这样的对普通老百姓更有视觉亲和力的媒介来传达中国正在发生与曾经发生的事情,很适合美国的国情。

记者:你在文章里写到,展览中的图像是为了让美国观众可以更直观地了解中国的变化,我的感觉是,这样的安排和把摄影当作艺术品是有距离的,更多是作为媒介,并不是当作视觉艺术去作介绍。

顾铮:我从一开始就没有想过把这个展览作为当代中国摄影走到哪一步的纯艺术的展览去介绍。用影像去看中国社会变动的这个想法确定之后,作品的艺术性虽然从一开始就是有标准的,但也会与其他方面结合起来一起考虑。我主要考虑的是如何把中国社会变动通过这几个摄影家的独特眼光有特色地表现出来。

记者:在这个展览中的7位摄影家既有共性,也有差异性,他们能够比较全面地反映你想要表达的主题吗?

顾铮:他们的作品既有共时性、又有历时性的差别,在展览规模的限制中,大致上可以勾勒社会变动中最主要的现象———城市化的进程。摄影本身捕捉的始终是表面的事象,社会结构性的问题无法指望摄影作品能够再现出来,所以我作为策展人始终有一个清醒的认识:摄影是有局限的。

许多中国摄影家对中国的现状把握没有独到的个人的视角和立场,所以我特地强调这个展览要通过摄影家的独特视点来看中国。随着城市化进程的展开,很多摄影家对城市化进程的呈现,只是满足于表面的摩天大楼、高消费生活方式等等。这只是一个方面,而作为一种平衡甚至抗衡,从一种个人独特的视角去审视城市化的进程的摄影家还是很少。我想,强调一下摄影家需要个人的视角,从独立的立场出发还是有必要的。尤其是现在有些地方政府为了宣扬政绩,请十几个摄影家来搞“某城一日”、“某城一周”,好吃好住好招待,把照片交给当地政府编选,结果编出的画册与一些有自己眼光的摄影家所看到的与想要表达的完全背道而驰。他们编出的都是很漂亮的画册,但都是城市中最表面的物质的东西,回避基本的真实。

记者:美国人对这个展览是否有从纯摄影角度的评价?

顾铮:从专业的角度来看,展览中的中国摄影家的作品也是毫不逊色的。缅因州的一位专业摄影家表示,这个展览帮助他了解了中国摄影的现状,他觉得很是惊讶,中国摄影家在摄影语言的表现和把握题材的能力上已经和西方摄影家没有区别。

我做这个展览的另外一个目的也是一种有意识的对抗。西方对作为当代艺术的中国摄影相当关注,但是在市场逻辑下,反映社会现实的纪实摄影,却被看成是已经过时的视觉手法,进入不了一些策展人的视野。现在的情况是,对中国当代摄影的评价,是由西方策展人或西方的艺术市场来评判的。而这个展览是由中国人根据自己的判断策划的,这一点很重要。纪实摄影在西方不被市场看好,是因为西方的社会变动相对平缓下来了,他们不太能从纪实摄影中看到能共鸣的东西。当然,仍然有一些西方摄影家在做一些很深入的东西,而且也有影响。但是这种境况对中国是不适用的,中国现在正是社会变动最剧烈的时候。中国摄影家的摄影从自身立场出发看中国的现实,如果只按照西方的艺术标准和市场逻辑去看,中国摄影家们的工作将不会为人所知,而由此得出的对当代中国摄影的判断也会变得极其片面。

记者:2004年中国摄影开始受到国际的关注,多个摄影展览出现在西方的美术馆。你怎么评价这种变化?

顾铮:2004年应该是一个转折点。不论是作为当代艺术的中国摄影,还是中国纪实摄影,这十多年来,已经积累到一定程度了,已经有值得国人与外人关注的深度和厚度了,可谓水到渠成。我和非西方的,比如日本的策展人在五六年前接触的时候,他们的结论是,世界上应该关注的已经被关注过了,欧美已经被关注过了,日本已被关注过了,接下来西方一定会关注中国摄影。当然这个说法有西方中心主义之嫌。作为当代艺术的摄影现在只剩下中国这个处女地了,而中国的摄影家也确实让西方感觉到新鲜、有活力,甚至有一种“蛮勇”。无论是作为新的市场,新的收藏对象,这些在社会变动的背景下具有独到立场和视角的作品,在世界上已经找不到第二个像中国这样值得关注的国家了。日本的现代化过程比中国要早,在20年前就已经被关注过了,1970年代的时候,“新日本摄影”就引起过西方的关注。中国的摄影家只要不要太被市场所左右,比较能够从个人的体验出发,和当下的现实变动作出一种对话,以中国这么大的国家、这么大范围的剧烈变化所提供的题材的丰富性,当代中国摄影可持续的后劲应该要比日本这样的国家足一些。

南方周末 2005-01-13

|